地震が多い日本では、どこで大規模災害が起きても不思議ではありません。政府の地震調査委員会によると、「南海トラフ地震」が今後30年以内に発生する確率は70〜80%とされ、多くの専門家が警鐘を鳴らしています。こうした現実は、FIRE(Financial Independence, Retire Early:経済的自立と早期リタイア)を目指す人にとって無視できないリスクです。突然の災害によって資産価値が大きく変動すれば、FIREまでの道のりを遠ざけてしまう可能性もあります。この記事では、過去の震災データをもとに「震災時に株価や為替はどのように動くのか?」を具体的に分析し、さらにFIREを目指すうえで資産を守るための実践的な行動指針を詳しく紹介します。長期投資家として、そしてFIREを志す仲間として、あなたが安心して資産形成を続けられるよう、行動のヒントをお届けします。

過去30年に発生した主な震災

まずは、ここ30年で日本に甚大な被害をもたらした地震を振り返りましょう。

| 年月日 | 災害名 | マグニチュード |

|---|---|---|

| 2024年1月1日 | 能登半島地震 | M7.6 |

| 2016年4月14日 2016年4月16日 |

熊本地震 | M6.5 M7.3 |

| 2011年3月11日 | 東日本大震災 | M9.0 |

| 2004年10月23日 | 新潟県中越地震 | M6.8 |

| 1995年1月17日 | 阪神淡路大震災 | M7.3 |

これらの震災は、いずれも大きな人的・経済的被害をもたらしました。特に東日本大震災では、日本経済全体が一時的に停滞し、株式市場や為替相場も大きく変動しました。地震による物理的なダメージだけでなく、「投資家心理の悪化」や「サプライチェーンの寸断」といった二次的影響が、金融市場に大きく影響した点も注目すべきところです。

震災発生時の株価(日経平均株価)の動き

一般的に、震災などの突発的な災害が発生すると株式市場はネガティブに反応し、一時的な下落が起こります。しかし、長期的な視点では多くの場合、経済活動の再開とともに回復していきます。以下では、特に影響の大きかった「東日本大震災」と「阪神淡路大震災」について日経平均株価の動きを詳細に見ていきましょう。

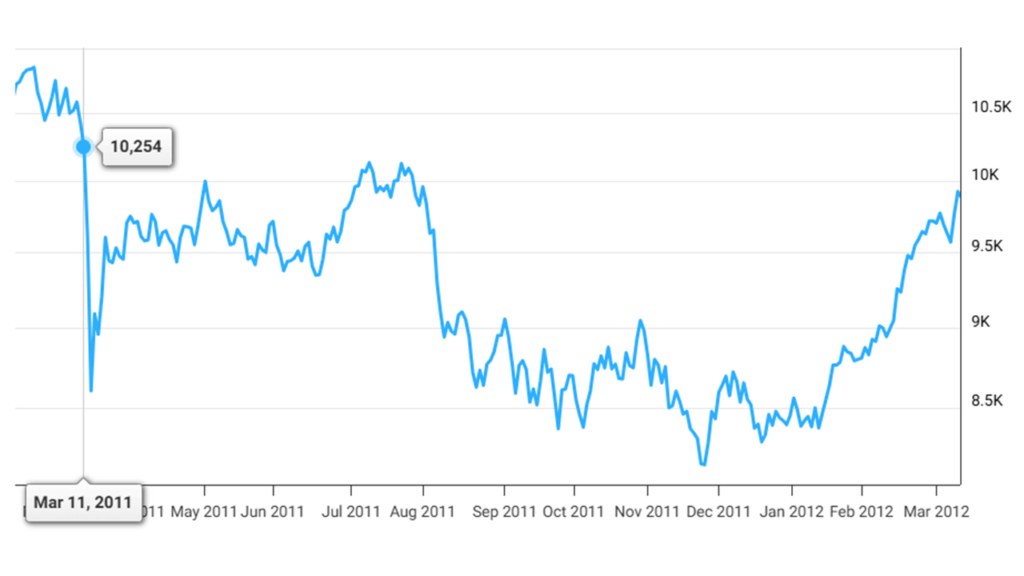

東日本大震災(2011年3月11日)

【日経平均株価チャート】(2011年3月~2012年2月)

震災が発生したのは金曜日の午後2時46分。当日は市場がすでに終盤を迎えており、終値での下落は限定的でした。しかし、週明けの3月14日(月)にはパニック的な売りが殺到し、日経平均は約6%急落。翌15日(火)にはさらに10%以上の下げを記録し、わずか3営業日で約20%もの大暴落となりました。

当時は福島第一原発事故の影響も重なり、世界中の投資家がリスク回避姿勢を強めたことが要因です。しかし、その後は徐々に市場が冷静さを取り戻し、1年程度で震災前の水準まで回復しました。翌2012年以降はアベノミクス相場が始まり、日経平均は力強く上昇。結果的に震災による下落は「一時的なショック」にすぎなかったことが分かります。

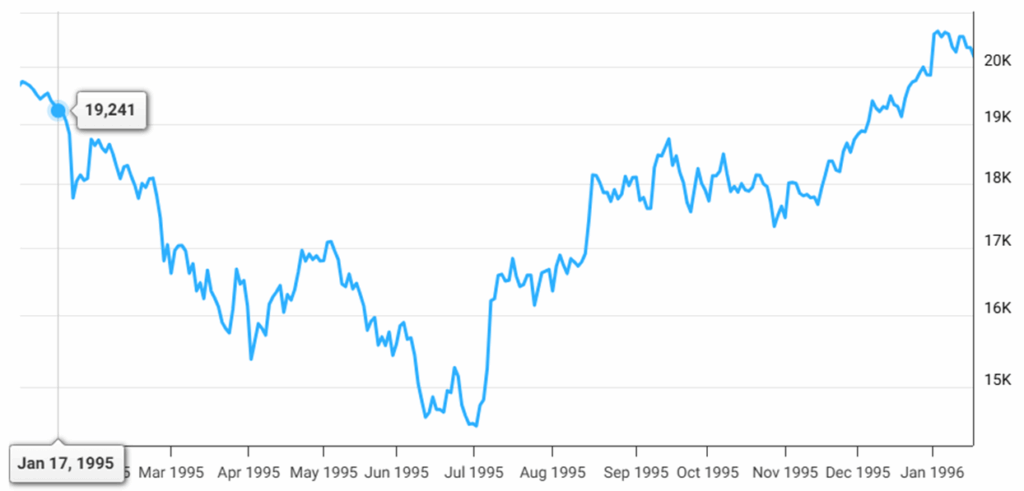

阪神淡路大震災(1995年1月17日)

【日経平均株価チャート】(1995年1月~1995年12月)

阪神淡路大震災が発生した当初、株式市場は比較的冷静でした。震災発生直後の下落はわずかでしたが、数週間後から徐々に売りが広がり、半年後には約25%の下落を記録しました。当時はネット証券もなく、情報がリアルタイムで共有されない時代。売買スピードが遅かったため、急激な暴落ではなく、緩やかな下落となったのです。

一方で、インフラ復旧が進むにつれて経済活動が再開し、株価も時間をかけて回復していきました。結果的に、長期では震災前の水準に戻っています。

現代の震災リスクと株式市場

2020年代の現代では、SNSやオンライン証券取引の発達により、情報伝達速度と売買スピードが格段に上がっています。そのため、今後南海トラフ地震のような超大型地震が発生した場合、短期間で30〜50%もの急落が起きる可能性もあります。

しかし、FIREを目指す長期投資家にとって最も大切なのは、「動かない勇気」。市場が混乱しても、長期的には回復するという過去の事実を信じて、感情的に売らないことです。むしろ一時的な暴落は、将来のリターンを高める絶好のチャンスでもあります。

震災発生時の為替(ドル円)の動き

株式市場と並んで注目すべきなのが、為替市場です。日本のように外貨資産を多く保有する国では、震災が為替に与える影響も大きく、特にドル円レートの動きは投資家の心理を強く反映します。

一般的に、震災後の為替の動きは次の3段階で進む傾向があります。

① 数時間:円安傾向

② 数日〜数ヶ月:円高傾向

③ 数ヶ月〜数年:円安傾向

各段階の動きを詳しく解説

① 数時間:円安傾向になる理由

災害直後はリスク回避の動きが強まり、投機的な円売りが発生します。海外投資家が「日本経済への不安」から資金を引き揚げるため、一時的に円安が進みます。

② 数日〜数ヶ月:円高傾向になる理由

数日後には、保険会社や政府が復興資金を確保するため、海外資産を売却して円を買う「実需の円買い」が起こります。これが強い円高圧力となり、数週間〜数ヶ月にわたって円高が続くことがあります。特に東日本大震災時には、この動きが顕著でした。

③ 数ヶ月〜:円安傾向になる理由

復興が進むと、建材や燃料の輸入が急増し、貿易赤字が拡大します。その結果、円安圧力が強まり、長期的には円安基調に転じます。また、復興費用を賄うために国債が大量に発行されることで、財政悪化懸念による円安も発生します。

東日本大震災(2011年3月11日)

【為替(ドル円)チャート】(2011年3月~2012年2月)

震災発生時、ドル円相場は1ドル=82円前後で推移していました。地震直後はわずかに円安に動いたものの、その後は保険金支払いなどによる円買いが強まり、数日で1ドル=76円台まで円高が進行しました。この急激な円高を受けて、G7各国が協調介入を実施。世界的にも注目を集める事態となりました。

しかし、1年後には再び円安方向に戻り、震災前の水準を回復しました。この動きからも、為替相場は「短期的には行き過ぎても、最終的にはバランスを取り戻す」ということが分かります。

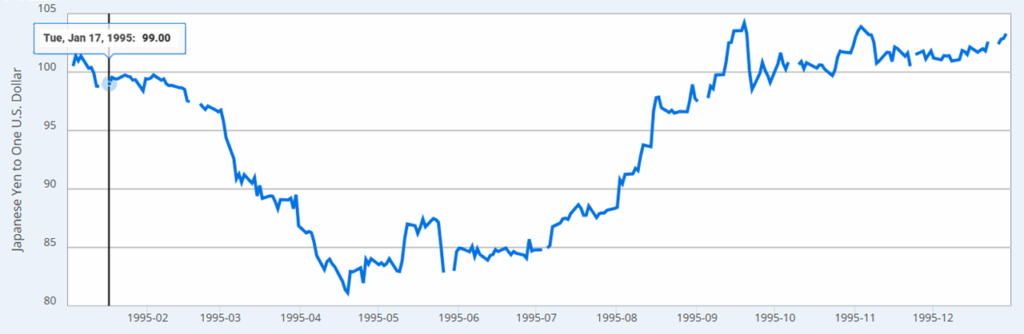

阪神淡路大震災(1995年1月17日)

【為替(ドル円)チャート】(1995年1月~1995年12月)

1995年当時、為替は1ドル=100円前後で推移していましたが、震災後3ヶ月で79円台まで円高が進行しました。これは実に約21円(21%)もの変動であり、当時としては異例の急変動です。保険会社の円買いだけでなく、世界的なドル売りの動きも重なったことが影響しました。

ただし、この円高も永続的なものではなく、その後は数年かけて円安方向に回帰しました。ここから学べるのは、「震災による為替変動は一時的」であるということです。

震災発生時にとるべき行動

FIREを目指す過程では、資産を増やすことと守ることの両立が重要です。特に大きな震災が発生した際にどのように行動するかは、長期的な資産形成に大きく影響します。ここでは、株式と為替の両面から、FIREを目指す投資家が取るべき行動指針を整理します。

株に対してとるべき行動

日本株は、東日本大震災や阪神淡路大震災クラスの震災時に一時的に大きく下落する可能性があります。しかし、過去の全ての震災では最終的に株価は回復しており、長期的に見れば市場は安定を取り戻してきました。そのため、パニック的に売却するのではなく、むしろ買い増しの好機と捉える姿勢が大切です。投資方針においては、自身のマイルール(積立継続・リバランス)を守ることが重要であり、感情に左右されない長期的な視点を持つことが求められます。また、震災のような予期せぬ事態に備えるために、生活費の1〜2年分を現金で確保しておくことで、市場の混乱時にも冷静に対応できる体制を整えることができます。

為替に対してとるべき行動

短期的には円安に振れ、数日から数ヶ月で円高に動く傾向があることを理解しておくことが大切です。外貨資産を多く保有している場合は、円高局面で一部を円に換えるなど、為替の動きに応じて計画的に対応しましょう。長期的には再び円安方向に戻る傾向があるため、為替変動に一喜一憂せず、あくまで長期的な視点で判断することが重要です。FXを利用してリスクヘッジを行う場合も、レバレッジを抑えて慎重に運用する姿勢が求められます。

まとめ

震災時、株価や為替は一時的に大きく変動しますが、過去のデータが示すように、長期的には必ず回復しています。重要なのは、短期的な恐怖や不安に流されず、冷静に行動すること。FIRE後も「マイルールを守る」「現金比率を確保する」「心の余裕を持つ」ことで、どんな状況にも対応できます。

-

震災時でも長期的に株価・為替は回復する。 一時的な暴落に動揺せず、マイルールを守ることが重要。

-

現金比率と分散投資で備える。 生活費1〜2年分の現金を確保し、為替変動や市場リスクに柔軟に対応する。

-

心構えと行動の両面で備える。 防災意識を高め、金融・生活の両面で「準備が安心を生む」状態をつくる。

南海トラフ地震などのリスクは避けられませんが、事前の備えによって被害を最小限に抑えることは可能です。FIREとは「お金の自由」だけでなく、「精神的な自由」でもあります。どんな逆境にも動じない備えと心構えを持ち、真に豊かな人生を歩みましょう。